Les collections du Musée Pincé d’Angers – actuellement fermé au public pour travaux – comptent des œuvres chinoises de grande qualité qui sont exceptionnellement présentées au public dans les espaces de la collection permanente du Musée des Beaux-Arts d’Angers jusqu’au 18 mai 2014.

Repose-tête

Dynastie des Song du Nord (960-1126)

Hauteur : 14,5 cm ; Longueur : 28,5 cm

Grès à engobe noir et blanc et à glaçure verte

Autrefois en Chine, les coiffures, très sophistiquées, n’étaient pas refaites tous les jours. Pour pouvoir les maintenir en place, les femmes et les hommes dormaient en plaçant leur cou sur un repose-tête en matière dure, en métal ou, comme c’est le cas ici, en céramique. Ces oreillers apparaissent sous les Han occidentaux (206 avant J.-C. – 24 apr. J.-C.), mais leur production se développe surtout sous les Tang où ils prennent des formes très variées.

Autrefois en Chine, les coiffures, très sophistiquées, n’étaient pas refaites tous les jours. Pour pouvoir les maintenir en place, les femmes et les hommes dormaient en plaçant leur cou sur un repose-tête en matière dure, en métal ou, comme c’est le cas ici, en céramique. Ces oreillers apparaissent sous les Han occidentaux (206 avant J.-C. – 24 apr. J.-C.), mais leur production se développe surtout sous les Tang où ils prennent des formes très variées.

Oreiller à décor d’enfant au canard

Dynastie Song (960-1279)

Hauteur : 12,5 cm ; Longueur : 31 cm ; Largeur : 22 cm

Grès

A contrario, sous les Song, les formes de ces oreillers se répartissent strictement selon leur usage rituel : d’une part pour les vivants, d’autre part pour les morts (placés dans les tombes). Ces oreillers peuvent se présenter sous une forme zoomorphe, anthropomorphe, ou, plus simplement, géométrique. Ces céramiques étaient abondamment décorées de motifs figuratifs ou décoratifs comme en témoigne cet autre repose-tête Song, orné d’un décor d’enfant jouant avec un canard.

A contrario, sous les Song, les formes de ces oreillers se répartissent strictement selon leur usage rituel : d’une part pour les vivants, d’autre part pour les morts (placés dans les tombes). Ces oreillers peuvent se présenter sous une forme zoomorphe, anthropomorphe, ou, plus simplement, géométrique. Ces céramiques étaient abondamment décorées de motifs figuratifs ou décoratifs comme en témoigne cet autre repose-tête Song, orné d’un décor d’enfant jouant avec un canard.

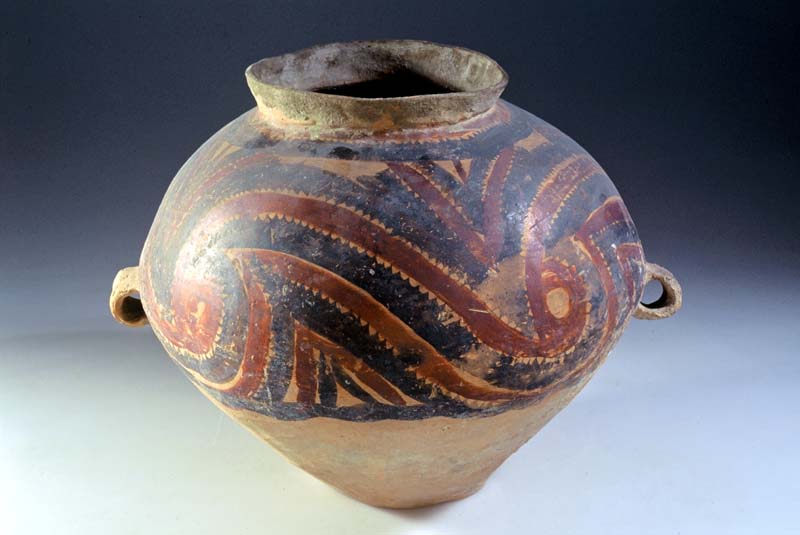

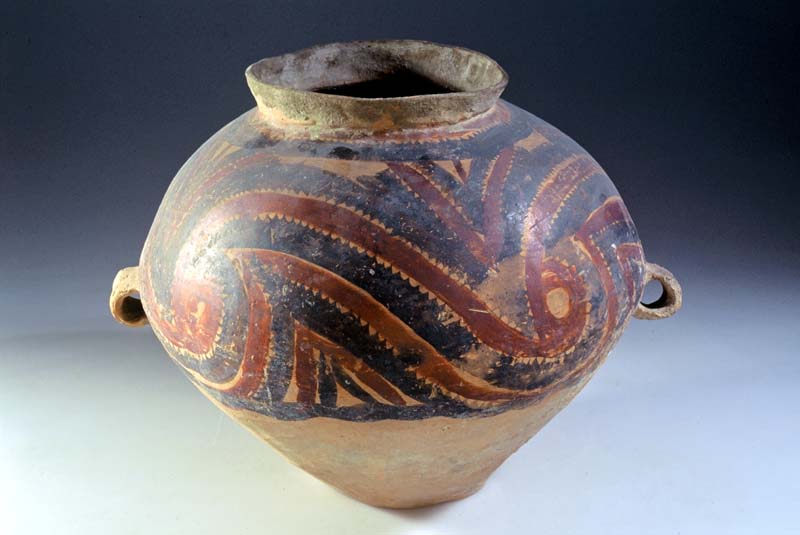

Jarre funéraire

Période néolithique, culture de Majiayao (province du Gansu),

phase de Banshan (vers 2800 – 2500 av. J.-C.)

Hauteur : 31 cm ; Diamètre : 32 cm

Terre cuite, décor peint

L’étude des céramiques permet de connaître davantage les principales phases du néolithique chinois, et ainsi de mieux mettre en avant l’extrême diversité des terroirs, autrefois ignorée. A ce titre, la jarre du musée Pincé constitue un précieux témoignage de ces premières cultures chinoises. Cette céramique est tout à fait représentative de la production néolithique de la culture de Majiayao, dans la province de Gansu (autour de 2500 av. J.-C.), le long du bassin supérieur du Fleuve Jaune. Il semblerait que ces jarres aient été conçues pour jouer le rôle de mobilier funéraire.

L’étude des céramiques permet de connaître davantage les principales phases du néolithique chinois, et ainsi de mieux mettre en avant l’extrême diversité des terroirs, autrefois ignorée. A ce titre, la jarre du musée Pincé constitue un précieux témoignage de ces premières cultures chinoises. Cette céramique est tout à fait représentative de la production néolithique de la culture de Majiayao, dans la province de Gansu (autour de 2500 av. J.-C.), le long du bassin supérieur du Fleuve Jaune. Il semblerait que ces jarres aient été conçues pour jouer le rôle de mobilier funéraire.

Chameau agenouillé

Epoque Wei (Ve siècle)

Hauteur : 17 cm ; Longueur : 22 cm

Terre cuite, traces de polychromie

Contrairement au cheval, en usage depuis très longtemps en Chine, le chameau est le signe des voyages et des échanges. Il est donc un symbole de luxe. En effet, cet animal restait un élément essentiel dans le transport de toutes sortes de produits exotiques. C’est probablement à ce titre que des substituts funéraires (mingqi) à leur image accompagnaient les riches défunts dans leur dernière demeure, comme pour affirmer leur rang même après leur mort.

Contrairement au cheval, en usage depuis très longtemps en Chine, le chameau est le signe des voyages et des échanges. Il est donc un symbole de luxe. En effet, cet animal restait un élément essentiel dans le transport de toutes sortes de produits exotiques. C’est probablement à ce titre que des substituts funéraires (mingqi) à leur image accompagnaient les riches défunts dans leur dernière demeure, comme pour affirmer leur rang même après leur mort.

Modèle de char,

IIIe-IVe siècle (?)

Hauteur : 20 cm ; Longueur : 31 cm

Terre cuite

Au début de notre ère, les Han (206 avant J.-C. – 220 apr. J.-C.) utilisaient le plus souvent un char attelé à un seul cheval. Ce moyen de déplacement restait réservé aux gens de condition élevée. C’est la raison pour laquelle nous en retrouvons des reproductions « miniatures », substituts funéraires (mingqi), en contexte archéologique, dans des tombes d’aristocrates. Ce n’est seulement qu’autour des IIIe-IVe siècles que le char à bœuf commence à être utilisé pour le transport des personnes. C’est de cette typologie dont rend compte cette pièce élégante.

Au début de notre ère, les Han (206 avant J.-C. – 220 apr. J.-C.) utilisaient le plus souvent un char attelé à un seul cheval. Ce moyen de déplacement restait réservé aux gens de condition élevée. C’est la raison pour laquelle nous en retrouvons des reproductions « miniatures », substituts funéraires (mingqi), en contexte archéologique, dans des tombes d’aristocrates. Ce n’est seulement qu’autour des IIIe-IVe siècles que le char à bœuf commence à être utilisé pour le transport des personnes. C’est de cette typologie dont rend compte cette pièce élégante.

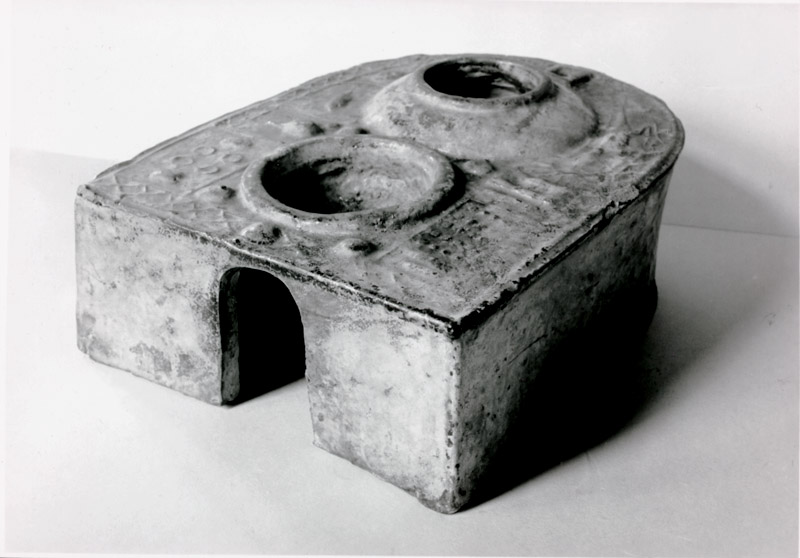

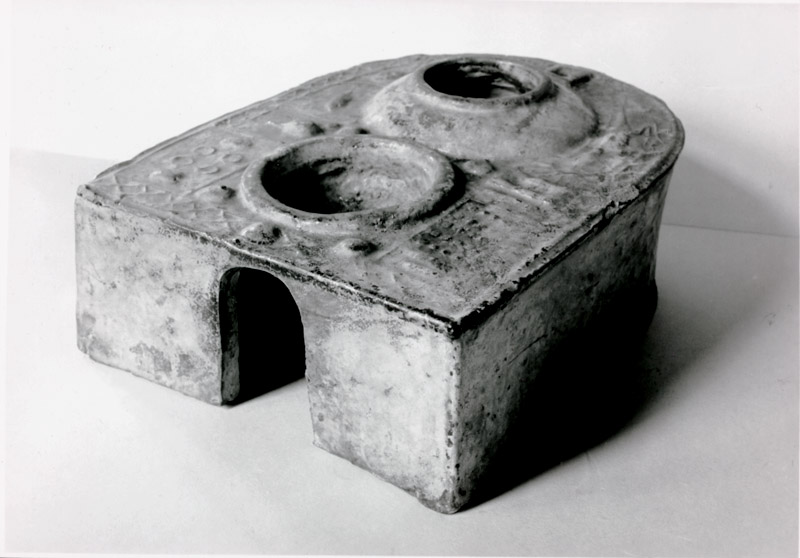

Modèle de four

Dynastie des Han (206 av. J.-C. – 220 apr. J.-C.)

Hauteur 12 cm ; Longueur : 28 cm ; Largeur : 22 cm

Terre cuite à glaçure

Ce modèle réduit de four a été retrouvé en contexte funéraire. Les mingqi devinrent courants en Chine dès l’époque des « Royaumes Combattants » (480-222 avant notre ère). Ces substituts funéraires pouvaient prendre la forme d’un homme, d’un animal, d’une architecture ou de tout objet de la vie quotidienne. En bois ou en terre cuite, ils furent produits pour mettre fin à la tradition qui consistait, lorsqu’un haut dignitaire mourait, à enterrer ses serviteurs avec lui (dynastie des Shang, 1600-1100 avant notre ère).

Ce modèle réduit de four a été retrouvé en contexte funéraire. Les mingqi devinrent courants en Chine dès l’époque des « Royaumes Combattants » (480-222 avant notre ère). Ces substituts funéraires pouvaient prendre la forme d’un homme, d’un animal, d’une architecture ou de tout objet de la vie quotidienne. En bois ou en terre cuite, ils furent produits pour mettre fin à la tradition qui consistait, lorsqu’un haut dignitaire mourait, à enterrer ses serviteurs avec lui (dynastie des Shang, 1600-1100 avant notre ère).

Plat

Dynastie Ming (XVIe siècle)

Hauteur : 9 cm ; Diamètre : 45,5 cm

Céramique glaçurée

Le terme « céladon » désigne un grès à couverte à base d’oxyde de fer, d’une couleur impossible à définir, entre le bleu et le vert (qing en chinois). Un engouement pour le bleu-vert saisit les amateurs de céramiques dès la fin du Xe siècle, mais la production de telles pièces ne s’est pas cantonnée à la période Song (960-1279). En effet, sous les Ming au XIVe siècle, la création des potiers a été stimulée par le décret de 1369, stipulant l’autorisation de l’usage de récipients en porcelaine pour les rites officiels, rompant avec la tradition ancestrale qui prônait l’utilisation du métal.

Le terme « céladon » désigne un grès à couverte à base d’oxyde de fer, d’une couleur impossible à définir, entre le bleu et le vert (qing en chinois). Un engouement pour le bleu-vert saisit les amateurs de céramiques dès la fin du Xe siècle, mais la production de telles pièces ne s’est pas cantonnée à la période Song (960-1279). En effet, sous les Ming au XIVe siècle, la création des potiers a été stimulée par le décret de 1369, stipulant l’autorisation de l’usage de récipients en porcelaine pour les rites officiels, rompant avec la tradition ancestrale qui prônait l’utilisation du métal.

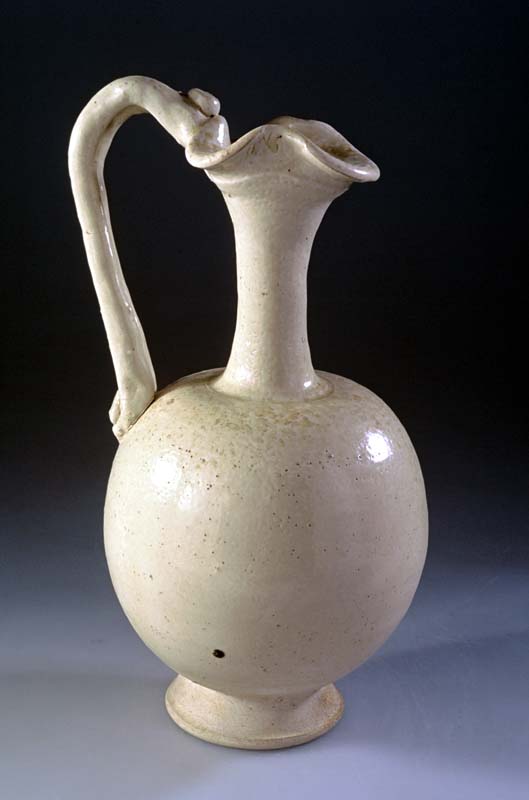

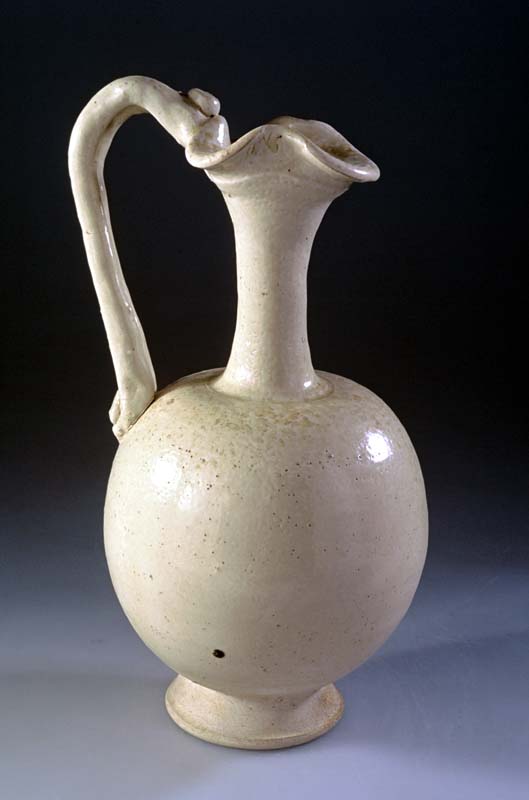

Aiguière

Début de la dynastie Tang (VIIe siècle)

Hauteur : 27 cm ; Diamètre : 13,5 cm

Grès blanc à couverte transparente

En chinois, on distingue, dès l’Antiquité, deux grandes sortes de poteries (qui existent déjà sous les Zhou, 1100-221 avant notre ère) : les céramiques glaçurées (ci), imperméables, et les autres, de simples terres cuites (tao). Dès l’époque des Han (206 av. J.-C. – 220 apr. J.-C.), les potiers savent sélectionner et préparer leurs terres, et contrôler minutieusement leur cuisson.

En chinois, on distingue, dès l’Antiquité, deux grandes sortes de poteries (qui existent déjà sous les Zhou, 1100-221 avant notre ère) : les céramiques glaçurées (ci), imperméables, et les autres, de simples terres cuites (tao). Dès l’époque des Han (206 av. J.-C. – 220 apr. J.-C.), les potiers savent sélectionner et préparer leurs terres, et contrôler minutieusement leur cuisson.

Le musée Pincé conserve dans ses collections de très beaux exemples de céramiques glaçurées, comme cette remarquable pièce. Il s’agit d’une aiguière à col et embouchure tréflée. La panse arrondie présente une ligne élégante. Elle est surmontée d’un col étroit, qui s’épanouit à ses extrémités.

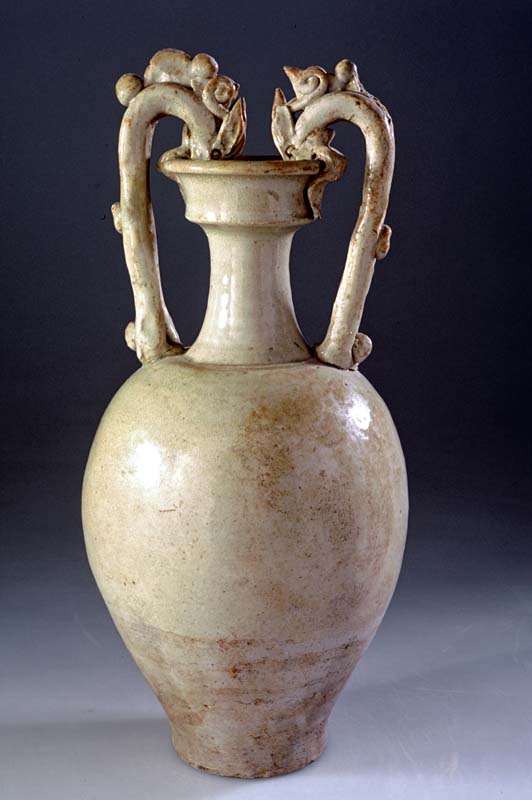

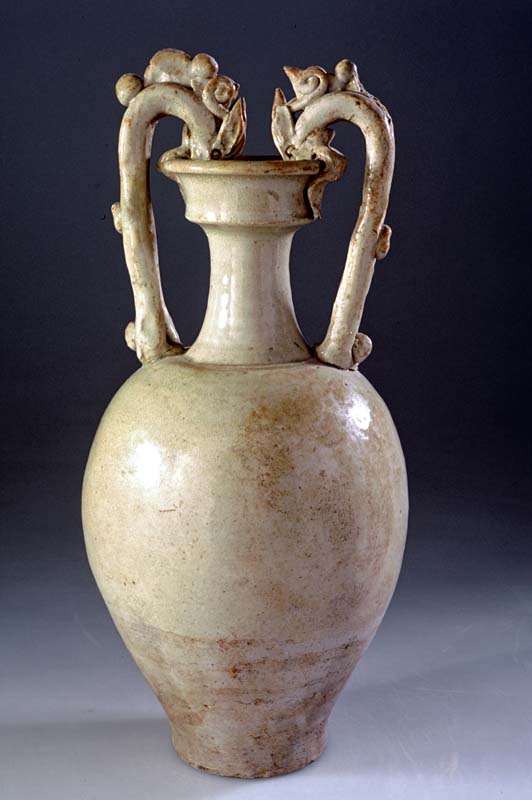

Vase amphore à deux anses en forme de dragon

Dynastie Tang (618-907)

Hauteur : 31 cm ; Diamètre : 14,5 cm

Terre cuite (céramique)

Les verseuses dites « à tête de coq » sont apparues sous les Jin (265-420). Sous les Sui (581-618) et sous les Tang (618-907), la forme de ces aiguières s’est allongée, le col est plus haut, ce qui a entrainé une élévation de l’anse. Dans certains modèles, la poignée prend la forme d’une tête de dragon à son extrémité, qui mord nerveusement le bord de la coupe. On trouve aussi des vases à anses en forme de dragon comme en témoigne ce modèle exposé.

Les verseuses dites « à tête de coq » sont apparues sous les Jin (265-420). Sous les Sui (581-618) et sous les Tang (618-907), la forme de ces aiguières s’est allongée, le col est plus haut, ce qui a entrainé une élévation de l’anse. Dans certains modèles, la poignée prend la forme d’une tête de dragon à son extrémité, qui mord nerveusement le bord de la coupe. On trouve aussi des vases à anses en forme de dragon comme en témoigne ce modèle exposé.

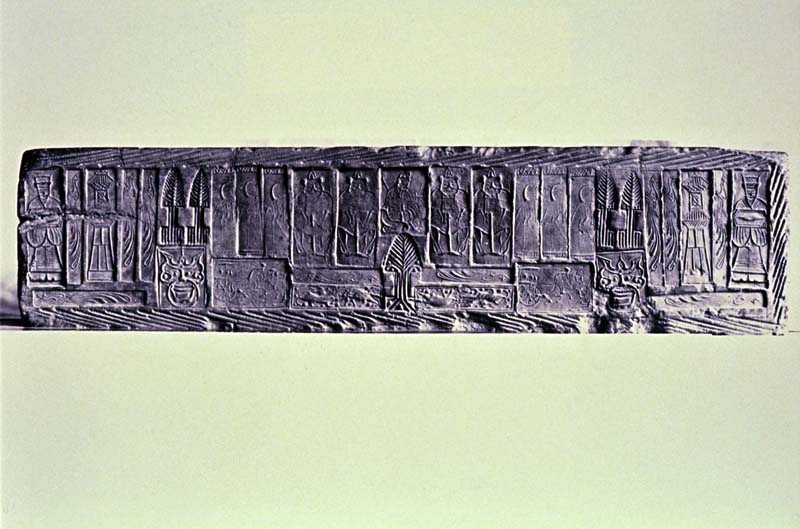

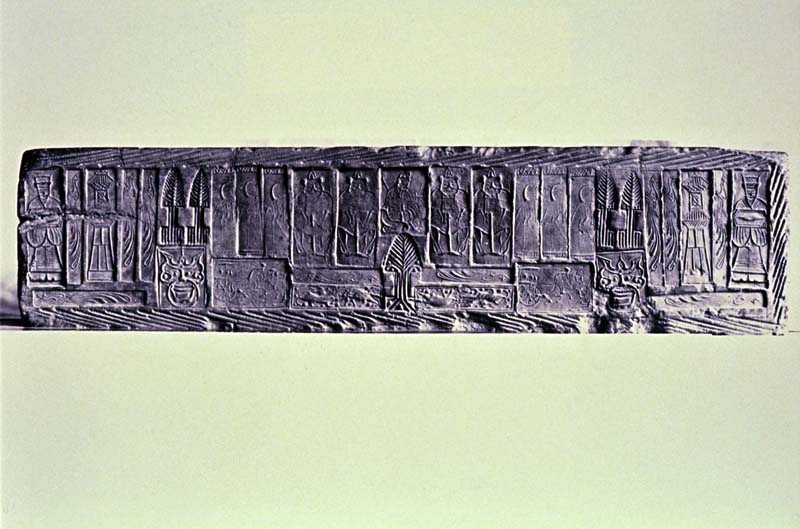

Brique de chambre funéraire

Dynastie Han (IIe siècle av. J.-C. – IIe siècle ap. J.-C.)

Longueur : 128 cm ; Hauteur : 35 cm ; Ep. : 16 cm

Terre grise, décor estampé

Dès l’époque des Han (206 avant J.-C. – 220 apr. J.-C.), la sépulture est comprise comme une maison dans laquelle le défunt attend son passage définitif dans l’autre monde. Durant cet état de « latence », il poursuit une existence similaire à sa vie terrestre : il lui faut donc dans cette nouvelle « résidence » un mobilier et des décors en conséquence. C’est ce dont rend compte cette remarquable brique estampée. Les grandes briques creuses estampées de ce type tapissaient les parois intérieures ou servaient de linteaux au-dessus des portes intérieures de certaines tombes.

Dès l’époque des Han (206 avant J.-C. – 220 apr. J.-C.), la sépulture est comprise comme une maison dans laquelle le défunt attend son passage définitif dans l’autre monde. Durant cet état de « latence », il poursuit une existence similaire à sa vie terrestre : il lui faut donc dans cette nouvelle « résidence » un mobilier et des décors en conséquence. C’est ce dont rend compte cette remarquable brique estampée. Les grandes briques creuses estampées de ce type tapissaient les parois intérieures ou servaient de linteaux au-dessus des portes intérieures de certaines tombes.

Toutes les œuvres sont visibles au Musée des Beaux Arts d’Angers jusqu’au 18 mai 2014.

Adresse : 14, rue du Musée, Angers

Tél : 02 41 05 38 00

Horaires d’ouverture: du mardi au dimanche de 10h à 12h et de 14h à 18h

Crédits : © Musées d’Angers, photo P. David

Sauf le « Modèle de Four » : © Musées d’Angers, cliché Evers.

En collaboration avec les équipes des Musées d’Angers.